|

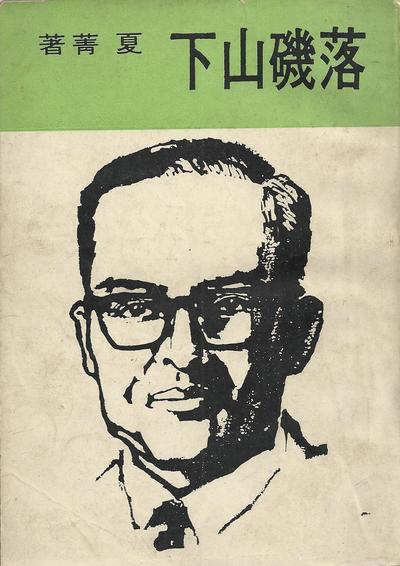

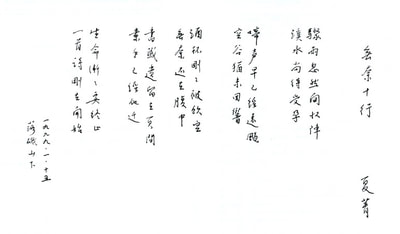

科州真的是卧虎藏龙,除了闻一多,梁实秋,余光中等都曾在这里驻足,您知道吗,还有一位现代诗大师定居在这里呢,诗人夏菁(盛志澄)的作品被称为具有新古典主义倾向,用经济浅近的文字,带给读者新锐深远的内容,而除了新诗外他的散文作品也备受推崇,梁实秋先生就曾称赞“其散文无时下习气,淡淡娓娓,胜语直寻”。先生二十多岁时就已在文坛锋芒初露,在五十年代和余光中,邓禹平、覃子豪等享誉一时的诗人们在台湾创办了孕育一代华人新诗作家的“蓝星诗社”。先生和科州有极深的渊源,除了早年在科罗拉多大学取得硕士学位外,从八十年代起就开始在科林斯堡(Fort Collins)的科罗拉多州立大学(Colorado State University)任教。许多华人读者是经由先生如“落基山下”,“山”,“可临视堡的风铃”等作品,而开始对这个地方有了认识,而我们在拜读先生作品里的蓝天,溪水,高山和花草树木时也不时会有多一层莫名的亲切感,在“山”里,先生就曾提及,

我的工作和生活离不开山,而爬山最能表达一种追求的恒心及热诚。然而,山是寂寞的象征,诗是寂寞的,我是寂寞: 有一些空虚 就想到山, 或是什么不如意。 山,你的名字是寂寞,我在寂寞时念你。 而先生的“每到二月十四日”更是蕴藉多情,韵味无穷, 每到二月十四 我就想到情人市, 想到相如的私奔, 范仑铁诺的献花人。 每到二月十四 想到献一首歌词。 那首短短的歌词 十多年还没写完: 还没想好意思, 更没有谱上曲子。 我总觉得惭愧不安, 每到二月十四。 每到二月十四, 我心里澎湃不停, 要等我情如止水, 也许会把它完成。 先生提及的情人市就是我们所熟悉的拉芙兰(Loveland),经由先生的文字让这个城市更加的浪漫和诗情画意。 现今已经九十多岁高龄的先生在十几年前退休后已长期在科林斯堡(Fort Collins)定居,继续用他的文字记录他和这块土地的情缘和科罗拉多的点点滴滴,而在科州的我们也与有荣焉。

0 Comments

1月23日,一个看似平淡无奇的日子,但在86年前有一个来自科林斯堡(Fort Collins)的飞虎英雄在那一天为了中国献出了自己的仅27岁的生命,他的名字叫艾伦.伯特·克里斯特曼(Allen Bert Christman),一个在科州的我们并不熟悉,但应该记住的名字。艾伦是一个毕业于科罗拉多州农工学院(Colorado State College of A & M,科罗拉多州立大学的前身)才华洋溢的洋小子,虽然艾伦读的是机械工程,但艾伦在漫画上的天赋一早就被美联社(Associated Press)相中,成为他们的专栏画家,创造出“斯科奇·史密斯(Scorchy Smith)”,“睡魔(Sandman)”,“三张王牌(Three Aces)”等脍炙人口的漫画,是漫画界的明日之星,但为了追求梦想和抱负,他毅然决然的从军,被遴选到海军航校(当时美国并没有空军军种),成为了一位舰载机飞行员,而在这个时期他创作的漫画了更是充满了他从军生涯里所见所闻的经历,而在1941年26岁的他更加入了飞虎将军陈纳德(Claire Lee Chennault)的“美国志愿航空队”援助中国抗战,隶属绰号“熊猫”的第二中队,为了保卫中国抗战物资生命线滇缅公路而出生入死,而他的读者也经由他的画笔看到了飞虎英雄的抗日事迹,但灿烂的烟花总是短暂的,在1942年1月23日,艾伦在跳伞途中被日军枪杀,结束了他短暂但充满色彩的一生。1950年艾伦终于从印度英军公墓移灵回到了他的家乡科林斯堡,安息在他长大的地方。这是一个为了中国而牺牲的科州人的故事,一个您我都应该知道的故事。

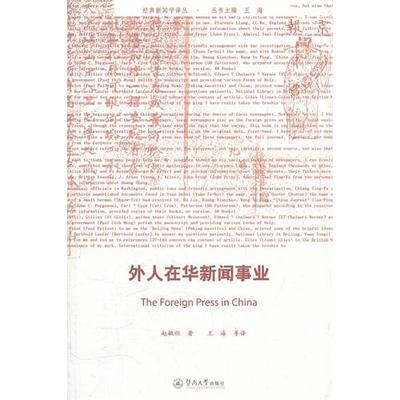

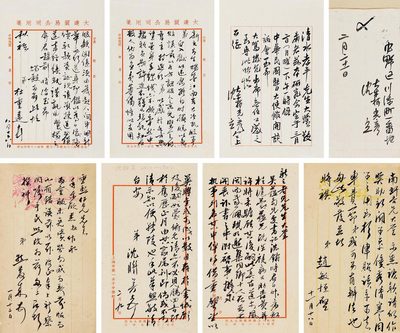

历史上的今天不单单的全球庆祝的圣诞节,也是八十一年前著名的西安事变落幕的日子,西安事变的起因后果很多人都耳熟能详,但您知道其实事变也和科州有一段渊源。当年时任路透社和美联社南京特派员,世界著名新闻工作者的赵敏恒是第一个报导西安事变的记者,世界也是经由先生的文字而了解的事件的始末,您知道吗,先生也是1923年和闻一多,梁实秋等清华同一批外派留美的中国留学生,在科罗拉多大学就读新闻系,梁实秋先生在“唐人自何处来里“曾经有关于那群留学生和先生的一段描述,“......赵敏恒和我被派在一间寝室里休息。寝室里有一张大床,但是光溜溜的没有被褥,我们二人就在床上闷坐,离乡背井,心里很是酸楚。时已夜晚,寒气袭人。突然间孙清波冲入室内,大声的说:“我方才到街上走了一趟,我发现满街上全是黄发碧眼的人,没有一个黄脸的中国人了!”赵敏恒听了之后,哀从衷来,哇的一声大哭,趴在床上抽噎。孙清波回头就走。我看了赵敏恒哭的样子,也觉得有一股凄凉之感。二十几岁的人,不算是小孩子,但是初到异乡异地,那份感受是够刺激的......”相信先生当年有感而发的真情流露是现居海外的您我都曾有过的经历。除了西安事变之外1931年的九一八事变和1943年的开罗会议也都是由先生独家报导的,世界经由这位曾经在科罗拉多就读中国留学生的文字如身临其境的了解了那些年中国的动荡。现在复旦大学新闻系还设立了“赵敏恒奖学金”,奖励优秀的后起之秀。

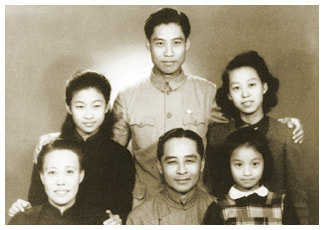

1945年那一叠用美军帆布军邮袋包住的信被摆在邦媛重庆的家里是书桌上,每一封信都是一段两小无猜的回忆,都是一段天涯海角的思念,一段刻骨铭心的回忆。在给邦媛哥哥的一封信里,大飞写下了他给她最后的字句:

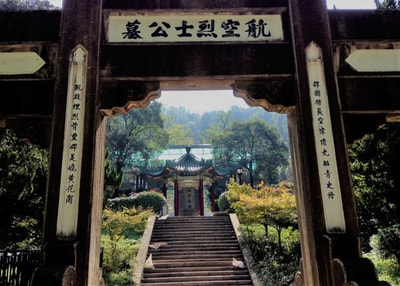

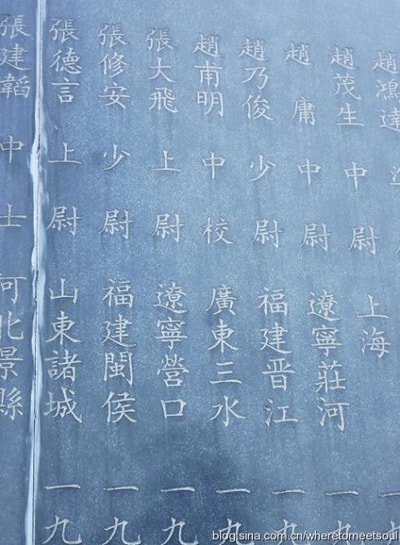

“你收到此信时。我已经死了......也请你原谅我对邦媛的感情,既拿不起也未早日放下......我请地勤的周先生在我死后,把邦媛这些年写的信妥当地寄回给她。请你们原谅我用这种方式使她悲伤。自从我找到你们在湖南的地址,她代妈妈回我的信,这八年来我写的信是唯一可以寄的家书,她的信是我最大的安慰。我似乎看得见她?瘦小女孩长成少女,那天看到她?南开的操场走来,我竟然在惊讶中脱口而出说出心意,我怎么会终于说我爱她呢? 这些年中,我一直告诉自己,只能是兄妹之情,否则,我死了会害她,我活着也是害她。这些年来我们走着多么不同的道路,我这些年只会升空作战,全神贯注天上地下的生死存亡:而她每日在诗书之间。正朝向我祝福的光明之路走去。以我这必死之身,怎能对她说“我爱你”呢?...... 请你委婉劝邦媛忘了我吧,我生前死后只盼望她一生幸福” 这不是“海角七号”里那七封没有寄给友子的情书,也不是日剧“情书”里那一封道出一段诚挚爱情故事的天国情书,更不是美剧“P.S. 我爱你”里盖瑞那一封封写给荷莉感人肺腑的情书,而是发生在抗日战争里的一段纯真的真实爱情故事,一段属于故事主人翁齐邦媛和张大飞在那个动荡的时代维系八年情窦初开的爱情故事。 张大飞,中国空军飞行官,1937年底投军,入伍训练结束,以优良成绩选入空军官校十二期,毕业后即投入重庆领空保卫战,表现甚好,被选为第一批赴美受训的中国空军飞行员。1942年夏天,他由美国科罗拉多州受训回国,与十四航空队组成中美混合大队,机头上仍然漆着鲨鱼嘴,报纸仍旧称他们为“飞虎队”,1945年在河南上空殉国,享年26岁。 齐邦媛,著名文学家,1947年毕业于武汉大学外文系,1945年时她20岁。2010年出版了被誉为中国时代史诗巨作的“巨流河”,也在这部巨作里道出了这一段不了情。 1999年75岁步履蹒跚的邦媛到南京航空烈士公墓的M字碑,摸着刻有“张大飞 上尉 辽宁营口人 1918年生 1945年殉职”的纪念碑, 这是时隔56年邦媛再一次和大飞见面,如“巨流河”里所叙“她出去,看到他由默林走过来,穿着一件很大的军雨衣。他走了一半突然站住,说, “邦媛,你怎么一年就长这么大,这么好看了呢。”这是她第一次听到他赞美她,那种心情是忘不了的” ,直至一生一世。 大飞当年在科州受训时,想必也曾思念在太平洋那一头的邦媛,一缕相思,把在科泉和重庆的两个人的心连在了一起。这又是一段您可能不知道的科州故事。 这一两年丹佛的雪都少于预期,有很多专家预测今年可能是丹佛降雪最少的一个冬季。但您知道丹佛降雪最多的一个冬季是什么时候吗?是2003年3月那场压垮丹佛国际机场屋顶的暴风雪,还是2006年圣诞节前夕让大家无法及时做圣诞购物的大雪?其实都不是,丹佛最大的一场雪是1913年12月的那场雪,在短短的五天里下了差不多四十六英寸(差不多1.2米)的雪,在那个还没有大型机动铲雪器械,水利工程不先进,主要还是靠煤炭生火的时代,不但在大雪纷飞的那几天让这个城市仿佛成为了一座死城和冰窖,在雪停后整个城市还是到处积雪积水,过了好一段日子才恢复正轨。但也是在那次大雪后,丹佛市政府意识到防范未然的重要性,也让丹佛成为了美国后来防治和处理雪灾的佼佼者。

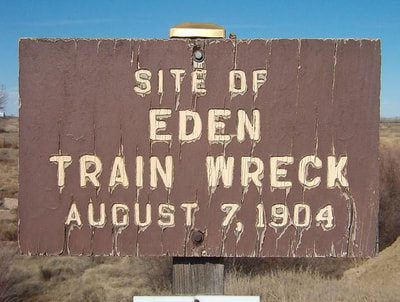

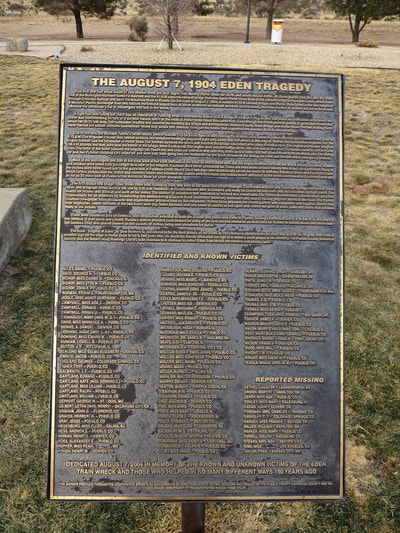

今天好多报纸的头条新闻都是昨天西雅图火车出轨的意外,看到一节节的车厢悬挂在轨道边,让人看的胆战心惊。您知道吗,科州在1904年也发生过一场火车出轨的意外,而且那场意外时至今日还是美国伤亡第二多的火车事故,有将近百名乘客丧生,更让人难过的是绝大多数丧生的乘客是在车厢坠入河中后溺毙的。那是1904年的一个大雨绵绵的八月天,从丹佛出发到密苏里的密苏里太平线(Missouri Pacific Flyer)在度过科州南部普韋布洛(Pueblo)附近的伊甸车站(Eden Station)的跨河铁桥时被突然涨起的河水把前段车厢吞没,霎时哀声遍野,而尔后在救援人员捞起一具具已被河水浸泡肿胀的遗体时更是听者伤心,闻者落泪,受难者里有老人也有幼婴,每一个受难者都有一段属于他们的故事。大家现在在普韋布洛的老坟场还能看到列列刻着逝世日期为1904年8月7日的墓碑,而事故现场也还有一个竖牌和纪念碑来记录这起科州最惨烈的火车事故。

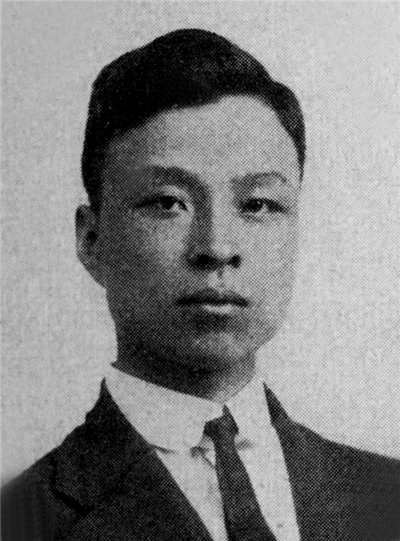

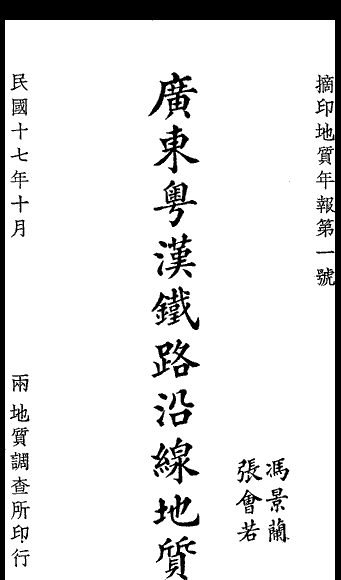

“丹霞夹明月,华星出云间”,这是魏文帝曹丕在“芙蓉池作诗”里的诗句,用以描写天上的彩霞。在上世纪二十年代,中国地质学大家冯景兰先生(哲学大家冯友兰先生的胞弟)把粤北丹霞山上独特的红色砂砾岩层广定名为“丹霞地貌”,被人沿用至今。而中国的东南,西南和西北部都广布丹霞地貌,但其中最为人所熟悉的该属“不忘祁连山顶雪,错把张掖当江南”的甘肃张掖戈壁滩,那里一望无际辽阔的七彩丹霞让人惊叹,也让人震慑。好多朋友到科州的众神公园(Garden of the Gods)和红石公园(Red Rocks Park)时都有一种似曾相识,仿佛置身小戈壁的感觉。您知道吗,其实冯景兰先生曾于1918年至1921年在离红石公园不远的科罗拉多矿业学院(Colorado School of Mines)就读学士学位,学习矿山地质,是当时中国少数留洋的地质学专家。先生在科州时现今的红石公园还叫做“巨人公园 (Garden of the Titans)”,已经是一个远近驰名的天然剧场,不时都会有不同的演出,想必先生当年也一定有在公园里红石围绕的天幕下观赏演出的经历,先生学成归国后在考察粤北“丹霞地貌”时也一定有和大家一样那似曾相识的感觉,而先生在科州时对于该地貌的近距离的接触和研究也说不一定促使先生回国后对丹霞地貌定名的冲动。您现在就知道科州和丝路戈壁的这一层关系了。

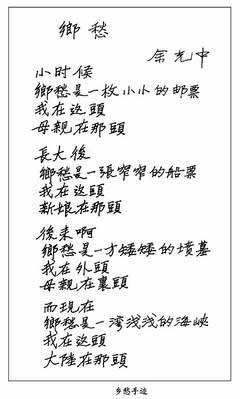

“小时候,乡愁是一枚小小的邮票,我在这头,母亲在那头。长大后,乡愁是一张窄窄的船票,我在这头,新娘在那头。后来啊,乡愁是一方矮矮的坟墓,我在外头,母亲在里头。而现在,乡愁是一湾浅浅的海峡,我在这头,大陆在那头。”,一代诗人余光中先生的一首“乡愁”道尽了许多那个颠沛流离年代游子们的心境,直到今日,对于离乡背井在外乡的我们还是有着许多的共鸣。余光中先生在日前离开我们了,先生的文字曾伴着几代华人成长,在先生的作品里,我们仿佛听到了自己的故事,在不同的时空背景里分享着相似的经历和感触。您知道吗,其实先生早在上世纪六十年代就曾经受科罗拉多州教育厅邀请到科州做外国课程顾问和天普鲍尔学院(Temple Buell College)的客座教授,所以在先生的作品里那长大后的他乡,也有些许科州的痕迹和回忆。可能现在大家对天普鲍尔学院没有什么印象,但如果提到科罗拉多女子学院(Colorado Women's College)和如今的强森威尔斯大学(Johnson and Wales University),大家应该就会恍然大悟到底先生任教的地方在哪里,也能够臆想当年先生在科州时的环境。想着想着就不自觉的走到当年先生曾经漫步的校园里,在小径上,轻轻的朗读先生的诗句,缅怀这一代诗人那浓浓的情怀。

虽然六十年代丹佛的都市重建计划拆除了许多老丹佛富丽堂皇的剧院,但所幸尔后的古迹保存活动也为丹佛留下了一些那个时代的记忆,而其中最值得一提的就该属在百老汇街(Broadway)上造型奇特的玛雅剧院(Mayan Theater),这一家建造于三十年代的剧院是美国少数保存了二三十年代玛雅风格的建筑物之一,在八十年代差一些就成为了另一个拆迁铁球下的牺牲品,在被指定为市级古迹后进行了大规模的维修,恢复了当年的风采。在戏院外面的的墙上,那一幅由本地艺术家创作的巨型玛雅酋长雕塑更是引人注目,在剧院里的各个角落,大家也可以看到各式各样墨西哥古文明的艺术风装饰,在剧院里观众们可以感受到时代变迁的痕迹,走进戏院,大家似乎走入了另一个年代,仿佛可以听见放映机上影片胶卷转动的声响和银幕上一闪一闪默剧时代卓别林那诙谐逗趣的演出,如今玛雅剧院主要以播放各地的艺术电影为主,以另一种方式始终如一的把文化传承。

说了那么多和丹佛有关的故事,但您知道吗,在百多年前科罗拉多和丹佛其实都有其它的译名,在“国父全集”里有段记录“是夕,先生抵典华城,十馀日前,在途中接得黄兴自香港来电,因密电码置行李中,故途上无由译之。迨抵埠,乃由行李检出密码译之,谓「居正从武昌到港,报告新军必动,请速汇款应急」等语。惟赴港向兴报告者,实係居正由沪託吕志伊(天民)代表携函请兴速往武汉主持一切(辛亥劄記)。先生寻思无法得款,欲拟电覆,令暂勿动。惟时已入夜,先生因终日在车中,体倦神疲,思虑纷乱,乃止。欲於明晨睡醒,精神清爽时,再详思审度而後覆(孙文学说)”,还有先生在其“孙文学说”里提及“武昌首义时,文在美国哥罗拉多省典华城,得知事成,本欲返国,亲上战阵,复思当世革命,外交为上,而其时海外诸国,首重英国,故之英国,说其止贷清廷,改助革命,事成而归国。”这两段牵系这中国命运的描述不单单清楚的记载了丹佛和中国革命的一段机缘,还让我们知道那时以来自广东侨民为主的科罗拉多州和丹佛其实分别是叫做“哥罗拉多省”和“典华”的。而最近在研究历史的友人分享的一份1916年哥罗拉多省的华商通讯录里,大家可以看到丹佛又从数年前的”典华”被改称为“剪化阜”,从这里大家也可以看到科州其它城市当年的译称,华人先贤经营的行业和大致分布的区域。所以大家下次再听到“典华”和“剪化”时,就知道在说哪里了。

上一次那一张在科罗拉多学院翻出的老照片得到了大家极大的回响,好多朋友问其他和闻一多先生合影的那些同侪是谁,也希望多些知道多些他们的故事。说到那一期清华学校外派的留学生,不可不提的就是闻先生的挚友,在美期间患难与共的著名散文作家,英国文学权威,另一个中国新文学的代表人物,梁实秋先生了。许多这一群同学在美的经历都是记录在先生的“雅舍小品”散文集而流传于世,先生那生动且平易近人的文风奠定了中国现代散文的基础。而先生更是穷一生之力,在那个烽火连天,颠沛流离的时代耗时数十年完成了翻译莎士比亚全集的创举,就连现在大家耳熟能详的彼得潘(Peter Pan),咆哮山庄(Wuthering Heights)和织工马南传(Silas Marner)也是经由先生生动的翻译而流传至中国。先生和闻一多和徐志摩所创办的新月书店,和出版的新月月刊,也为造就了许多中国新一代的散文诗人和无数杰出的作品。直到今日还有许多人津津乐道先生和鲁迅先生对于文学本质长达十年的论战。相较于闻一多先生一生如烈酒般的轰轰烈烈,慷慨激昂,梁实秋先生更像一壶让人回甘的清茶,用平实的文字,真挚的感情,来记载那个年代的点点滴滴。在这里让我们阅读一段相信会让我们感触良多,有许多共鸣的“唐人自何处来”做总结,也为科罗拉多和这一位文学大家曾有鲜为人知的这一段关系而感觉荣幸和自豪,

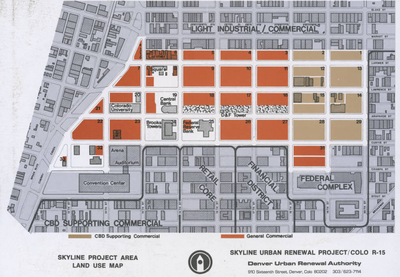

......我们选了一个桌子坐下,侍者送过菜单,我们拣价廉的菜色各自点了一份。在等饭的时候,偷眼看过去,见柜台后面坐着一位老者,黄脸黑发,像是中国人,又像是日本人,他不理我们,我们也不理他。我们刚吃过了饭,那位老者踱过来了。他从耳朵上取下一支半截长的铅笔,在一张报纸的边上写道: “唐人自何处来?” 果然,他是中国人,而且他也看出我们是中国人。他一定是从广东台山来的老华侨。显然他不会说国语,大概也不肯说英语,所以开始和我们书谈。我接过了铅笔,写道:“自中国来。”他的眼睛瞪大了,而且脸上泛起一丝笑容。他继续写道:“来此何为?” 我写道:“读书。”这下子,他眼睛瞪得更大了,他收敛起笑容,严肃地向我们翘起了他的大拇指,然后他又踱回到柜台后面他的座位上。 我们到柜台边去付账。他摇摇头、摆摆手,好像是不肯收费,他说了一句话好像是:“统统是唐人呀!”我们称谢之后刚要出门,他又“喂喂”地把我们喊住,从柜台下面拿出一把雪茄,送我们每人一支。 我回到车上,点燃了那支雪茄。在吞烟吐雾之中,我心里纳闷,这位老者为什么不收餐费?为什么奉送雪茄?大概他在夏延开个小餐馆,很久没看到中国人,很久没看到一群中国青年,更很久没看到来读书的中国青年人了。我们的出现点燃了他的同胞之爱。事隔数十年,我仍不能忘记和我们作简短笔谈的那位唐人...... 看到今日的丹佛市中心朝气蓬勃的发展,大家很难想象在全美都市重建的浪潮下,丹佛在上世纪六十年代通过了天际都市重建项目(Skyline Urban Renewal Plan),计划清拆市中心将近三十个被视为治安死角区域的旧屋,酒吧,收留中心,藉以吸引投资人和企业到市中心兴建高楼华厦,让死气沉沉的丹佛市中心从大家避之而唯恐不及的地方变成应该集合商业,零售,住宅的综合性现代商圈。处于如今丹佛的我们亲眼见证了这个梦想的逐步实现,但当时大家没有料想到的是丹佛要花数十年才能达到这个目标,而这数十年的绝大多数时间,丹佛只看到我们失去的,而没有看到当初承诺的愿景,没有错,在这一波的重建浪潮里我们用钢球,推土机和火药快速的解决了许多为人所诟病的都市问题,但是在同时我们也永远的抹掉了许多再也无法追回代表丹佛的会议,豪华的泰伯歌剧院(Tabor Opera House)变成了平淡无奇的联邦储备银行,壮观的矿冶交易所(Mining Exchange Building)变成了和其他地方大同小异的住宅大楼,但包括丹尼尔费雪百货公司(Daniel and Fisher Department Store),克缇斯戏院大街(Curtis Street Theater District)等不计其数的古迹在而后的数十年都被一片片的开放式停车场而取代,成为许多丹佛老一辈人心中永远的伤痛,这些深刻的教训也让丹佛新一代的城市规划理想家这些年不停的摸索和找寻新旧共存的发展模式。在今天,我们亲身经历了下城(LoDo)从无人问津的仓库区发展成为丹佛商业和娱乐的核心地带,几乎荒废的联合车站也转型为一个综合性的交通商业枢纽,今日的丹佛已经从都市重建的笑柄变成了都市重建的典范,我们何其有幸生逢其时,能够看到几代人所梦想中的丹佛,梦想中的天际。

|

Archives

July 2024

Categories |

此网页所有版权为丹佛华人资讯网所有。 有对网页有关的问题请于[email protected]联络网页编辑

RSS Feed

RSS Feed