|

回忆常常把我带到很久的过去,带到离这里很远很远的地方,那儿有个院落,曾是我童年乐园,也发生过让我难以忘怀的事情,让我在这夜深人静的时候,有记录下来的冲动。那个大院据说在更远的过去是地主的庄园。 院墙是厚厚青砖砌成,有四五米吧,上面密密地倒插着三角形的玻璃。院子里面一部分是县委办公室,一部分是县委的家属院。院墙前有大片水杉林,树林里总是很幽深。晴天,阳光细细碎碎地洒下,在树底的蚕豆花瓣上点起圆圆的光晕,雨天,雨滴淅淅沥沥地落下,在树底的蚕豆叶上凝起水珠。院子侧面和后面都紧邻农田,属于丰一生产队。

院子里有一群孩子,院外有一群孩子,年纪相仿,都在院外那片水杉林里外玩耍,虽然我们都大致知道对方的名字,但我们从不曾玩在一起。现在回想起来,我们都对对方有些微妙的排斥,这似乎是一种本能。院外的孩子不是很友好,比如在我们放学回家时,会尾随我们,跟着我们喊自编的顺口溜,"红梅三,吃猪肝"。因为我们三个女孩子的小名中分别有这三个字。这样的微妙持续了很久,直到一天的爆发。 那是一个收获的季节,紧靠我们院墙的那片地瓜(南方人叫凉薯)田刚刚收割过,院里的孩子一时兴起,拿着小锹,挎着书包,跑到地瓜田里寻找漏挖的地瓜,那感觉就跟学农捡麦穗差不多吧。挖得兴起时,忽听有人高喊,"有人偷生产队的财产了。" 院外孩子一下从村子里涌出来,有几个已经和院里男孩子打成一团。我们惊吓地拼命往大院的门口逃,身后是一群追赶的孩子。眼看就要被追上了,我们大喊:"老胡救命!老胡救命!" 忘了说,就如任何党政机关一样,我们大院的铁门总是紧闭着。平时出入都是通过传达室,闲杂人等轻易是进不来的。看门的老胡,是个精壮的汉子,据说是退伍志愿军。老胡一听到吵杂声,立即拎着棍子冲出来,大吼一声:"要阶级报复吗?"阶级报复,当年可是等同反革命的罪名,即使是农家孩子也明白罪名的严重性,自然不敢再追,这以后院里院外的冲突就公开化了。 小四子就是院外孩子中一个,叫小四子自然是排行老四,上面有哥哥姐姐,下面有弟弟妹妹,在家里不被待见的排行。她年纪和我相仿,但比我瘦削的我更瘦更矮更小,印象中她从没穿过合体的衣服,不是太宽就是太紧,听说她在家里做最多事,挨最多打。不知道黑瘦黑瘦的她是不是从一开始就选择了我作为她愤怒的发泄口。也许不是,记忆中,我们在某个夏天的傍晚曾在河边偶遇,一起抓过蝌蚪,我把带来的玻璃瓶分给她一个,她教我用嫩柳枝做柳茸球,我们还一起走到桥下,去抓小螃蟹。 但那次凉薯田冲突后,她就单单挑上我了。几乎每天她都等在我们放学的必经之路,如果我和其他同学在一起,她就用口水吐我,用脏话骂我。但我有落单的时候,那天还下着大雨,她仍像往常一样坐在台阶上等着我,光着头,淋着雨,浑身湿淋淋的。一见我过来,立刻冲过来,一把打掉我手中的伞,再用力推搡我,我的雨靴被黄泥粘住,一个趔趄趴到黄泥地上,差点滑到旁边公共厕所的化粪池里。那天我是带着满身满脸的泥巴回到家。我一直不明白的是为什么她对我有那样的仇恨。在这之后的某年,我读到了《双城记》,书中对仇恨和报复的描写,让我有点明白,恍惚又回到了那个雨天。 说我是带着满腔愤怒参加武术队的并不过分。每天早晚两次训练,马步,压腿,冲拳,冬练三九,夏练三伏,很苦,但我坚持下去,为了以后再看到小四子的我能不惧不怕。 那是个夏日午后,我远远看见小四子的妈妈拿着扫帚追着她打。小四子一看到河堤上的我,立刻调转头,发疯似地直冲过来。这次我没跑,我迎了上去。我真希望能像武侠小说一样,把这场复仇之战描写得惊心动魄,或加上亢龙有悔,一阳指种种玄妙的招式,可我真没记忆是如何把她撂倒。我能记得是我骑在她身上,一边捶她一边骂,以前听过的所有不堪脏话全喷泄而出。其实我出自一个家教甚严的家庭,不要说打架骂人,即使说话态度不好都会被管教。然而那天我彻底反叛了一向以来接受的教育。 那晚她姐姐找到我们家时,我已毫无悬念地跪在洗衣板上了。她姐姐向我妈诉说小四子被打得不敢回家时,我心里非但一点同情都没有,还有种痛快的感觉。而从那以后,小四子仍然坐在台阶上等我们,然而她再也不骂人,更不敢动手了。只用愤恨的眼神死死盯着我,我不在乎了。 那年的秋天,我成了小城的名人。因着扮演江青,我到工厂学校巡回演出,县广播站有线广播里也时不时有我声音。放学的时候,总有一群孩子跟在我后面,怪腔怪调地模仿我声音,"我是江青". 而小四子则是用更阴郁愤恨的眼神,看着趾高气扬地在她面前走过我。我知道如果有机会,她一定会撕碎我。 这个机会永远没有来。第二年夏天的一个傍晚,门口小河边起了骚动,先听说有孩子落水了,又听说那孩子就是小四子。大人小孩都聚在河岸边,等着两条水泥船并行在河道拉网,下滚钩。可一个晚上都没有找到。后来听说是下半夜在下游弯道打捞到尸体。第二天一大早,我在码头看到一领芦席,席子下面露出一双白胖的脚,有成团的苍蝇在上面打着转。我远远站着,不敢走近,但有份疑惑,有丝侥幸,那不是小四子吧?小四子的脚是黑黑的,干干的。有几个调皮的男孩时不时嬉笑着跑过去,恶作剧地掀开芦席,然后被旁边的老人赶走。我也有过去看一看的冲动,只是想确信那领芦席下是不是小四子。小四子就这样在码头躺了几天,直到被送到火葬场。听说,未出嫁的女孩子是不能领回家的,会给家人带来晦气。 那天晚上,她家人来人往。床前放着一只草篮,底下垫满锅灰,中间铺着干草,上面压着磨盘。全家人围坐着,脚踩在磨盘上避邪。她妈妈捶着床反复干嚎着"儿呀,你丢下我可怎么活啊?",可转眼又和来探访的亲友谈笑风生。她弟弟嘟囔着要吃乡邻送来的用黄草纸盖着,草绳绑住的云片糕,她妹妹一脸不耐地转来转去,两个哥哥互相推来搡去,一个年幼的生命去了,连家人都没有半点悲伤。但长大又如何?每年村子里都有几个寻死的女子,投河, 跳井,上吊,喝农药,死就死了,也没人悲伤,就如风吹过田垄一样正常,即便小小年纪,我也能感到身为女人的哀伤。 小四子去了的那冬,在她溺水的河里,我看到一个被丢弃的婴儿。那是显而易见的女婴,脐带没剪,浑身青紫。她两手握拳,一臂举过头,一臂放胸前,河水一荡一荡,她好像随波舞动,脸上隐隐浮现着笑意。想到了小四子,心里充满忧伤,如果她刚出生就被溺死,是不是更好的结局呢?到今天,我仍没有答案。

0 评论

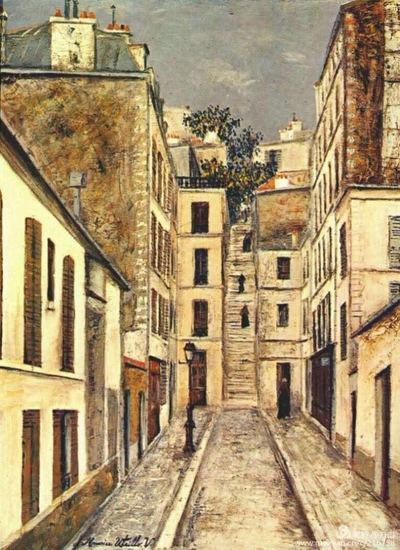

来到巴黎,最想去的不是铁塔,卢浮,圣母院,而是Montmartre ,滋养了印象派和现代派艺术的Montmartre ,世界艺术家云集的Montmartre 。曾深深迷恋Maurice Utrillo作品,或者说是着迷他笔下Montmartre 的魅力,我来到Montmartre ,找寻Utrillo 的踪迹。

在巴黎的晴空下看塞纳河波光粼粼,是最相得益彰的。而探访蒙马特高地,则应是阴雨霏霏的日子,淅淅沥沥,迷迷蒙蒙,晕染着鹅卵石的坡道,绵绵雨幕,屏隔了现世的浮杂,带着刚下飞机的昏昏沉沉,恍恍惚惚,轻易地穿越了时间的阻隔,走入Utrillo的世界。 应该是这里。比起百年前雪后的静寂,现在多了熙熙攘攘的游客,多了栉比鳞次的店铺。曾经,Utrillo站在这里,静静与圣心堂对视,在深巷里冥思,用画笔,用色彩记录下彼时的心情。 虽是初到,但似重游。这段楼梯多次出现在Utrillo的画布上。拾阶而上,去买面包,喝咖啡,会朋友,饮小酒,Montmartre 人如静水般波澜不兴的轨迹,画的是Montmartre 的心情。 那天有着和今天一样铅灰色的天空。思绪漂浮,那拾阶而上的人们又是要去向何方?今天步履匆匆的行人又是要去何处呢?雨仍再飘。 毫无知觉地走过街角这座粉红色小楼,即便墙上介绍提到了这栋建筑物的历史。时差颠倒让我十分迟钝,直到走出一段路,才忽然醒悟,这就是有名的pink house. Pink house无数次出现在Utrillo的画笔下。将近一百年了,pink house仍静守一隅。旧日时光总是美好,因为是在记忆和想象之间。回头凝望这美丽的pink house,岁月流转,曾有过多少人走过,曾有多少故事上演,浮动的心情都随风飘散,失落在Montmartre 迷离的雨中。 Lapin Agile,终于来了,早就告诉过自己,如果来巴黎,一定要来这里。一定要独自站在Lapin Agile前面,感受时间压缩的重叠,感受往日的Montmartre 的激情飞扬,灵感碰撞。在坡道上驻足,站在Utrillo曾站过的地方,慢慢举起手,慢慢地抚摸,慢慢地感受,空气中漂浮着太多的气息和影子。 这不起眼的百年小屋藏着那么多故事。这个酒吧从1860年起,就成为风情Montmartre 的一部分。一度因着酒吧少东主在一起抢劫案中被杀,而被称为暗杀酒吧。 但这里注定要和艺术家相连。1875, Andre Gill 给酒吧画了一只从汤锅里跳出的兔子。大家开始把这酒吧叫着 Le Lapin à Gill,吉尔的兔子。逐渐的酒吧被叫做"Cabaret Au Lapin Agile," 狡兔酒吧。虽然原画于1893被盗,但吉尔的兔子作为狡兔酒吧的标识,一直是酒吧外墙的一部分。这只兔子真是好萌,为什么叫狡兔呢?摇摇头,表示不理解。 知道Lapin Agile 是从Picasso 的这幅《Au Lapin Agile》开始。上个世纪初期,Lapin Agile是Montmartre 风云际会的场所,Picasso, Modigliani, Apollinaire,和Utrillo常常在这里为艺术上的问题争论不休,最大的话题就是艺术的意义何在。和喝着咖啡的温和讨论不一样,在酒精作用下的争论,更是火爆,然而现代画派就在小屋中渐渐清晰。 Lapin Agile对Utrillo不仅仅是地理上的故乡,也是灵魂上的憩息地。这里滋养友谊,艺术。所以他一画再画,春夏秋冬,雪雨阴晴。 Lapin Agile也成了后世Montmartre 艺术家的朝圣之地, Fletcher,Mogisse,Toussain也画出他们心中的Lapin Agile。 Lapin Agile蕴藏着无穷灵感。1993 美国喜剧演员Steve Martin, 创造了喜剧Picasso at the Lapin Agile, 毕加索在狡兔酒吧。作家想象了爱因斯坦和毕加索在狡兔酒馆里关于天才和天赋的对话。 Montmartre是艺术家寻梦之地,多少人怀着一鸣惊人的梦想而来。画笔中饱蘸自己理想的张扬。而对Utrillo而言,Montmartre是出生之地,成长之地。Utrillo画下的Montmartre有种开门即望的怡然恬静,Utrillo画下巴黎有着从容不迫的淡然。 Utrillo的母亲是受了伤的马戏团演员,而后成为画室的模特儿,进而成为了画家。他身世扑簌迷离。据说他母亲曾抱着襁褓中的儿子,走进Renoir的画室,Renoir说,这孩子的皮肤颜色太难看,不可能是我的孩子。他母亲也找过Degas。 Degas的回答这孩子长得太难看,怎么可能是我的孩子。这也许是Utrillo永远的痛。他只能属于巴黎,属于Montmartre。Utrillo画巴黎,画Montmartre ,带着亲情般的依恋,无处摆放的惆怅。而他画作前低吟徘徊的人,也是怀着同样的依恋和惆怅。 对她而言,菊花脑从来就不是什么了不起的东西。在南京,每年夏天哪家不是每个星期都要吃上好几回?漫长的火炉似的南京的夏天,还有什么能比菊花脑汤更消暑?碧绿的菊花脑间,漂浮著灿黄的蛋花儿,每每让她想起玄武湖碧波间的莲花。喝上一口,若有若无的凉意蜿蜒而下,宛如玄武湖畔随风轻摆的杨柳,说不出的清凉,适意。即便这样,菊花脑也从不是什么了不起的东西。墙角路边,一蓬蓬的,菜场里几分钱一大篮。只不过也没有哪年夏天饭桌上少了它,南京人嘛,哪有夏天不吃菊花脑的?

是1985年的夏天吧,在台湾的舅舅绕道日本,回到故乡。久别重逢,泪眼相对,兄弟姐妹们不知怎样做,才能表达出和分别近四十年亲人重逢的欣喜,唯有用美酒佳肴尽心款待。可舅舅说他最想吃的是菊花脑。接下来的十多天,无论是大宴小酌,饭桌上必不可少的是菊花脑。最初的陌生过去后,她好奇地问舅舅,菊花脑真的那么好吃吗?舅舅看了只有十几岁痴迷著三毛的她一眼,想想自己从学校参加青年军,刚去台湾时,也是她这般年纪。离乡背井,躲在被子里,哭著想家,想妈妈的心情,眼前的孩子能懂吗?于是只说一到夏天,就想喝一碗菊花脑汤,想了快四十年了。即使现在每天喝,也不过二十多碗,一年一碗都不到呢。她似懂非懂地点点头,心里仍是不解,四十年吃不到菊花脑有那么遗憾吗?舅舅回台湾时,带上了一大包菊花脑种子。希望能在后院种出菊花脑来,那么在台湾,夏天也能天天吃上菊花脑。舅舅这么说。以后每次给舅舅写信,她都会问一句,菊花脑发芽了吗?没有!没有!舅舅总是这么说。每年春天,她总会在信封里,偷偷夹一点最新的菊花脑种子。没有发芽!没有发芽!舅舅还是这么说。几年的时光就这么过去了。菊花脑出了南京是种不活的。舅舅最后说。 就是那年,她也离开南京。没有故乡的泥土,当然也没有菊花脑种子,在机场出境室前,她拍拍背包里的三毛的书,对泪眼滂沱的妈妈潇洒地说:“我真的要去流浪了。”虽然最后的语音也有些哽咽,但她仍是昂著头。异乡,乡愁,流浪,在二十岁的浪漫情怀里,是诱惑的。自然她要飞去的不是窄窄的海峡对岸,而是千山万水之外的大洋彼岸。 异邦的生涯是从中部的大学城开始的。那半年冬季,半年夏季的小城总是如死水般的绝望。在第一个漫长的冬季里,往日的天真,活泼,无忧的她就被一层又一层的白雪覆盖,冻僵,死亡。在初春新绿中偶尔发呆的她,想起在故乡的种种,竟似前尘往事般模糊。是不是那些事曾真真实实地发生过?不止一次她在沉入梦乡前的朦胧中问自己,而梦中,在飘忽不定中最真切的是中山路上的梧桐绿和那一行行的泪水。 往后的日子沿著预定的规迹滑行著。毕业,工作,拿绿卡,没有意外,也没有惊喜,一切都是顺理成章。曾几何时,梦中的绿色梧桐模糊成若隐若现的影子。 欣喜中,期盼中,终于踏上了故乡的土地,往日记忆随著熟悉的乡音在熟悉的街道里一点一滴聚拢,但记忆怎么也追不上变化的脚步,故乡已还原不出记忆中的模样。熟悉的街道中,夹杂著不熟悉的高楼,熟悉的乡音里,有她听不懂的词汇。喜出望外的父母对她客气的有点生分,在熟悉的家里被细心照顾的她,有著作客的感觉。她希望听到妈妈说:“快下楼买菜”,而不是妈妈小心翼翼地问:“今天想吃什么?”她如何也无法相信,可也不得不承认,时间和空间会改变一切,在那一刻,她明白了什么是咫尺天涯,本以为会有满腹的话向妈妈倾诉,本以为还会象以前一样赖在妈妈身上撒娇,她却是什么都说不出,什么都不想说,在故乡二十年的岁月是前世,而在异乡的她是再世为人。她只是喝了一口菊花脑,凉凉的,凉凉的。菊花脑汤依然有著记忆中的鲜美清香。身在故乡的她,觉得故乡离她好远好远。 买房子了。她对老公认真地要求辟一块菜地,老公看著瘦弱的她,满脸疑惑地答应了。对种地这回事,她表现出罕见的执著。选一块地势和采光最好的地,挖掉绿油油的草坪,细细地把地翻了又翻,小心地撒下种子,那种子是妈妈夹在信中寄过来的,那是菊花脑的种子。在忐忑不安中,她盼著菊花脑的出苗,发芽,在患得患失中,她终于能体会舅舅的心情。她提笔给舅舅去信:你在异乡是无奈,我在异乡是自愿,可本质上有什么区别呢?我们同是游子。在对故乡不变的回忆和故乡万变的现实间,我们同样是不知所措,菊花脑成了唯一不变的寄托。而一年又一年,希望又失望,菊花脑终于没能长出来。也许正如舅舅所说的,离了故土的菊花脑是没法生根发芽的。可不管怎么样,她每年春天仍抱著一线希望,翻地,撒种,是一种坚持,是一份宣言,也是一个信念。 突然有那么一天,在白栅栏围著的小菜园里,竟奇迹般的出现了一点娇弱的嫩绿。被失望折磨了几年的她几乎不敢相信自己的眼睛,冲到近前仔细端详,是的!是的!是菊花脑。终于发芽了,终于在异国的土地上发芽了。她兴奋地狂奔上楼,边跑边叫:“老公,菊花脑发芽了!菊花脑发芽了!”老公急急地冲出来:“小心点!你怀著孕呢!”是啊,她幸福地抚摸著自己的肚子,一个崭新的生命正在悄悄地成长。 可以申请公民了。她不加思索地象平常处理公事一般,填表,寄支票,心中没有一丝涟漪。宣誓的那天,在一片欢天喜地的气氛中,她却不明所以的郁郁寡欢起来。举起右手,跟著移民官喃喃地念著誓词,她忽然觉得万分委屈,眼睛也潮湿起来,一种被遗弃感觉。怎么像是被亲生父母过继给了别人。干什么你,她对自己说,是你选择放弃生你养你的故土,你有什么好委屈的。虽这么想,可开车回去的路上,她还是觉得心里堵得厉害。回到了办公室,她惊讶地发现她的办公桌已被同事们用红,白,蓝三色彩带和花环装饰起来,一瓶香槟上插著星条旗,一张贺卡写满了同事们祝贺的话。同事们还说,大家订了个大蛋糕,中午在休息室大家要为她庆祝。她不是没告诉别人吗?只是昨天向老板请假时提了一句。她眼睛又潮湿起来,一时间,说不清是感动,还是感伤。 清清楚楚的,她又走在熟悉的大院里,一楼的沈妈妈如往常一样,从厨房的窗户里探出头:“大姑娘回来啦?”“哎!”她答应著。仍是昏暗的楼道,仍是堆满杂物的楼梯间,她走著一级又一级的楼梯,心中一片平和,家,温暖的家在六楼上。她忽然间清醒了,朦胧的天光中,枕边是一张甜美的小脸。她撩起窗帘,后院,菜园,晨光里的菊花脑显得生机勃勃。她的泪潸潸而下:菊花脑,移植的菊花脑。 金陵有山名鸡笼。东麓山阜上有梵刹古鸡鸣寺。寺内有楼题豁蒙。年代既久,经风历雨,都说那儿是吃茶第一胜处。

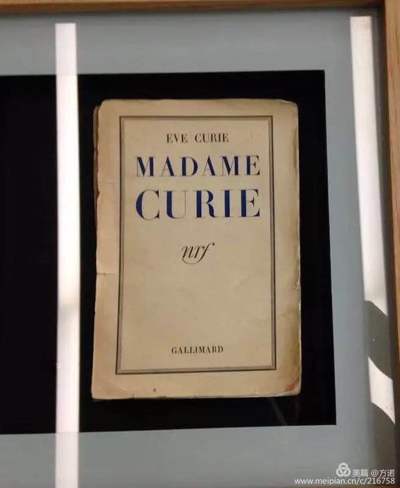

--题记 今天我要带你去吃茶,去豁蒙楼吃茶。从市中心向东,打个弯就到了古生物研究所,再折向墙外便道,车水马龙就抛在你身后。这是条僻静的小路,平时少人走。而春天时候,道旁盛开着樱花,粉粉的花瓣儿极薄, 极轻,极柔,极透明,好象是漂浮在半空的一匹云纱。如果你刚错过花期,一地的落英随着细细的风卷起,又落下,卷起,又落下,有那么点委屈,那么点无奈。 且别住脚,左转,咱们就上了山寺磴道。砖石铺就的山道,坡陡曲折,石缝间是点点苍苔。两旁古木参天,浓荫蔽日。即使是"火炉"似的盛夏,这里也是一味儿的凉,一味儿的静。偶尔有林鸟"扑簌""扑簌"飞过,偶尔有几声蝉鸣。一角山门在树梢间或隐或现,古鸡鸣寺不远了。 说起六朝古都的草草木木,哪棵哪株没有点儿来历?这古鸡鸣寺自然也不例外。“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,南朝四百八十寺之首,就是古鸡鸣寺。从西晋 永康元年到现在,山下朝代更迭,山上几番兴废。鸡鸣寺不大,简洁古雅。寺内供着普渡众生、大慈大悲的观音菩萨。传说旧时鸡鸣寺的观音与众不同,为一尊倒坐 观音菩萨像(面朝北而望),佛龛上的楹联道明原因:“问菩萨为何倒坐,叹众生不肯回头。”菩萨的叹息有几人听见?看寺内烧香拜佛的善男信女接踵摩肩,泰半 是为求菩萨保佑,求财得财,求福得福。 咱们是来吃茶的,这就去豁蒙楼。且慢着叫茶,先推开这排轩窗,朱自清曾赞过这排窗:“豁蒙楼一排窗子安排得最有心思,让你看的一点不多,一点不少。” 你从 雕窗看去,窗下就是苍然的台城。几年前的台城虽斑驳,但不颓败。灰黑的城砖上是连片的藓苔,灰白的砖缝中是五彩的花树,还有飘逸的藤萝盘曲之上,愈显沧 桑。现在台城修缮一新,新是新了,可缺了那份古的韵致。你把眼光越过台城,城外是湖,玄武烟水苍茫,湖外有山,紫金山色空濛,向东眺,台城蜿蜒直上九华塔 影,向西望,城峘逶迤没入云影湖光。更有田田荷叶,依依柳枝点缀其间。金陵的明山秀水,就这样错落有致,层层铺展在你眼前。 来 一壶碧螺春吧。浓黛的绿条中,夹杂着斑驳错杂的银毫,这可是最嫩的嫩叶,才一啜,就是香。别看这豁蒙楼不起眼,但就如北京的来今雨轩,在民国年间,这儿是 在京(此京非彼京)文人雅士结社吟诗,联句唱和的雅集。朱自清自是来过,赵朴初也来过, 陈三立也来过。1929年冬,国学大师黄侃遍邀当时金陵各大学文科教授陈伯弢、王伯沆、胡翔冬、胡小石、汪辟疆、王晓湘,齐聚豁蒙楼,写下《豁蒙楼联 句》,那可是当年文化界的盛事。豁蒙楼也确是雅集的好去处,几张八 仙桌,几把雕花椅,疏而不密,雅而不俗,悠闲宁静。 好景,好诗,好茶,悠然忘忧! 不怪你没听说过豁蒙楼,那可是早年间的事儿。现在振兴国学了,到豁蒙楼饮茶,又成了金陵新时尚,南京文人们一拨接一拨在豁蒙楼吟诗作画。 再啜口茶吧。有点苦,是不?豁蒙楼不但有景,有诗,有茶,也有史。“春花秋月何时了,往事知多少......' 这鸡鸣寺建于三国时吴后苑城之上,梁武帝即饿死于此。看见东面那楼没有?那是景阳楼。楼下有胭脂井,六朝最后一个皇帝陈叔宝曾携宠妃藏身于此。再说这豁蒙 楼吧,为何题豁蒙?1894年,张之洞任两江总督,曾与得意门生杨锐同游台城,鸡鸣寺。当时正是甲午海战惨败之际,有识之士都寄希望于变法。他们师生也谈 及忧国忧民话题。说到激愤之处,杨锐反复吟诵杜甫《赠秘书监江夏李公邕》最后四句:“君臣高论兵,将帅接燕蓟,朗咏六公篇,忧来豁蒙蔽。”1898年9 月,戊戌政变发生,杨锐、与谭嗣同、林旭、刘光第、康广仁、杨深秀等6人被斩首于北京菜市口刑场。1902年,张之洞再度管理两江,忆及与杨锐在鸡鸣寺的 彻夜长谈,于是倡议建楼以纪念杨锐,张之洞题了匾额,并跋云:“余创议于鸡呜寺造楼,尽伐丛木,以览江湖,华农方伯捐资作楼,楼成嘱题荒,用杜诗‘忧来豁 蒙蔽’意名之。” 用舌尖细细品品这茶,这茶香中带苦,苦中有甘。其实还有个人也来过豁蒙楼,他名字叫储安平。1933年储安平在《中央日报》任副刊编辑。在那一年的某一天, 他登上了豁蒙楼。他不是来豁蒙楼品茶,也非来豁蒙楼寻诗,更非来豁蒙楼观景。'村庄如瞳,树木安静,湖水没有言语。纵然有雨点在逗,但在全景上,也仅仅因 此加重一点灰色,如一个年轻的新寡,在严肃的城墙下,守着静穆,不敢叹息..” 六朝的山水在他眼里是如此忧郁和压抑,但他内心是自由的:“我在台城上这 样闲散自在地走着,我俨然如天地万物之主,又俨然觉得天地万物间无我。既无我,也无我之叹息了吧..”笃信英国的民主制度的他,抗拒一切形式上和精神上的 专制和一致。在以后的岁月,他在《观察》犀利地写道:'实亦因为今日国家这仅有的一点正气,却寄托在我们肩上,虽然刀枪环绕,亦不能不冒为之'。而 1933年的他用诗样的语言抒发着同样的心声:“湖面被夕光耀得加倍平软,加倍清新,同时又加倍惨白。纵然天地立刻将成黑暗,但果能在黑暗前有这样一次美丽的夕光,则虽将陷入黑暗,似亦心甘”。 以储安平勇士的精神,美丽的夕光终究要迸现,1957年,他提出震撼全国的'党天下'之谏。黑暗也正如他自己所料 的来临了,他终究是在1966年'文革'爆发后'活不见人,死不见尸'了。储安平是个悲剧?悲剧是把美好的撕裂了给人看,文革中支持焚书的大文豪郭沫若也 来过豁蒙楼。郭沫若和储安平哪个更是个悲剧呢? 茶凉了,豁蒙楼也静默无语, 远远地,仿佛地,有歌声从秦淮河那边漂来,是《后庭花》那首曲子吧........ 不知当初是有意还是无心,居里研究所离圣贤祠非常近,在Rue d'Ulm旁的小楼里。小楼平常,与周围一片同样有着岁月沧桑的楼群比邻,如果不刻意寻找,是很容易忽略了外墙上方的标识,Institut Curie。

说没有明显标示也不尽正确,和Rue d'Ulm相交的僻静横街,是Rue Pierre et Marie Curie,以居里夫妇命名的街道。门牌下的红色纪念牌上写着:三位诺贝尔物理学和化学奖得主领导过的实验室。上面有居里夫人,她大女儿和她大女婿Irène和Joliot-Curie的名字。是的,除了居里夫人,她大女儿夫妇也是诺贝尔得主,获得了1935年诺贝尔化学奖。 老房子的好处是无论岁月如何流转,始终在尘世里有个明明白白的物证,由不得生出绿窗明月在,青史古人空的感慨。在楼前徘徊,走在居里夫人曾踏过的小径,心里多出几分亲近,也有万般感触,霎那间,竟然湿了目。旁边人笑问,巴巴地到此朝圣,可知道镭的英文如何写?听了这话,不禁莞尔,镭自然不会拼,可也自不量力地做过女物理学家的梦呢。 那是小学四五年级光景,科学的春天来临了,一扇叫科学的门打开了,而在此之前,我们这代人对科学的了解只限于米丘林和巴甫洛夫。仍依稀记得当年读居里夫人传时的热血沸腾,当下立下做物理学家的宏愿。居里夫人求学代,生活窘迫到以胡萝卜充饥,为了和偶像贴近,开始强迫自己吃一直深恶痛绝的胡萝卜。传记中描述居里夫人小屋寒冷,需要穿上所有衣服睡觉,还在被子上压上椅子御寒,就理所当然冬天拒绝换厚被子,全身披挂上床睡觉,以为如此便能成就理想。那真是天真又傻气的年龄。 岁月荏苒,渐渐明白,有初心只是开始,成为物理学家不但需要勤奋,更需要非凡的天分。直至今日,女物理学家仍是我高山仰止的职业。今天来到居里研究所自然有朝圣的意味。 暮春,巴黎难得的晴好日子。居里研究所展室里只有两三个参观者。自古圣贤多寂寞,比起人头涌动的香街和铁塔,这儿从来不是旅游热点。四周墙上是一些图文史料,展示居里夫妇大事年表,还有当年居里夫妇自制的实验器材。展室一部分是居里夫人的当年办公室和实验室,房间不大,大约二十平方,放满了实验器材。空间局促得令人惊讶。当然这比起当年她和皮埃尔发现和提炼镭的实验室要好很多。那儿算不上实验室。一间废弃的木棚,雨天漏雨,夏天闷热,冬天阴冷。没有研究经费,他们自己掏钱购置必备的仪器装置和实验材料。木棚里只有一张破旧的松木桌和几个炉台、气灯。没有助手,居里夫人必须自己用一根和自己体重体重不相上下的大铁棒去搅动沸腾的沥青铀矿,忍受实验产生的刺鼻呛人的有毒气体。而新元素的发现,新学科的创立就这样诞生。 现在所看到的居里研究所的建立也是历经波折,居里夫妇在获得诺贝尔物理奖后,向巴黎大学要求,建立专门实验室继续更深入的研究。巴黎大学出于扩大学校影响的考量,更希望居里开设一门新专业。在皮埃尔去世,居里夫人接任巴黎大学的教职后,力陈实验室是进一步研究放射性这个新的科学发现所不可或缺的。可巴黎大学仍屡次拒绝了她的建议。一个诺贝尔奖获得者,一门新学科创建人,特别在注重实验的物理领域,连一个可供其进行实验研究的好实验室都没有,听起来简直是不可思议。这种态度连Pasteur Institute科学家们都忿忿不平了,他们表示愿意为居里夫人提供她所需要的工作环境。巴黎大学才在1910年匆忙同意,为居里夫人提供专门的研究所。这是她获得诺贝尔物理奖后的第七年。 居里夫人创立的这所研究所日后成为世界著名四大反射研究所之一,在放射性研究和应用领域卓有建树,走出四名诺贝尔得主。而居里家族本身也成了诺贝尔历史上的居里传奇,算上二女婿的诺贝尔和平奖,居里家族有五位诺贝尔获得者。 居里夫人喜欢自然,喜欢树木葱茏,喜欢绿草茵茵,她和皮埃尔最喜欢的休闲,就是在巴黎近郊骑车,或带着女儿们在大自然里玩耍,培养对生活的好奇心。博物馆后面有座小小的花园,不爱交际的她喜欢在实验的间隙来此小憩,这里的一草一木都是她的心血。她手植了菩提树,枫树,开辟了花圃,种上了玫瑰。一战中德国人炮轰巴黎时,她仍买花种花,曾经几发炮弹就落在花圃不远处,让她记忆深刻,记录在她自传里。 午后的花园轻风阵阵,花香袅袅,露台上放着居里夫人的半身像,她面对花园在沉思。身为十九世纪末二十世纪初的女性,为了科研,她面对的是社会对女性的种种偏见和阻碍,也因为她波兰移民身份受到怀疑,甚至不公的待遇。她为了自己的实验得到资助,曾申请成为法国科学院院士,而在一番激烈辩论之后,因为女性的身份,她以几票落选。但就在同年底,她再次以自己的成就,获得了诺贝尔化学奖。成了获得两次诺贝尔奖的第一人,也是迄今为止,获得不同领域诺贝尔奖的唯一。她以自己在科学领域的成就,重新定义了女性在社会中能发挥的作用,也启发女性对自身的认识。在她写的《皮埃尔 居里传》里,她没有为自身的不公而愤怒,只是惋惜种种障碍和阻扰,影响了研究上可能的新发现,呼吁社会对科学研究的重视,和对科学工作者的支持。 从中国到美国,职场中也曾遭遇过女性和移民身份所带来的困惑,也曾有过满心的愤怒,无奈和灰心。少时读居里夫人自传,为她的成就而激动,现在则更多体味出她字里行间那些为了突破人为阻碍,而付出的努力和艰辛。现实不总是我们眼中的公平存在,除了上街和抗争,我们也需要有所付出,具备与所要求权益所相称的能力。突然觉得居里夫人内在与愚公移山的类同:以个体一生的努力,也许无法抵达我们的理想国,但代代薪传的理想,是生存意义所在。 而理想坚守从来都是有代价的,为了专注科学研究,居里夫妇一度生活难以为继。当镭被发现,并确定其在医学治疗的作用后,居里夫妇无偿公布了镭的提炼方法,即使清楚利用自己发明获得的经济利益,可以使他们拥有梦寐以求的实验室。她把各类奖金全数捐献给所属的科研机构,自己甘于清贫的生活。他们夫妇都曾被提名授予法国荣誉骑士勋章,淡泊名利的居里拒绝了这一荣誉。正如爱因斯坦感叹那样,居里夫人大概是世上唯一不为名利腐蚀的人。 她在自传中说过:"一个人在条件不甚满意的情况下,仍然可以想办法改善条件,心情愉快地工作。" 外在的条件不能局限内心飞翔的高度。伟大的人和庸碌之辈的区别在于对理想的热情和执着。 1995年 居里夫妇的灵柩被移入圣贤祠,他们是实至名归的圣贤。 回忆常常把我带到很久的过去,带到离这里很远很远的地方,那儿有个院落,曾是我童年乐园,也发生过让我难以忘怀的事情,让我在这夜深人静的时候,有记录下来的冲动。那个大院据说在更远的过去是地主的庄园。 院墙是厚厚青砖砌成,有四五米吧,上面密密地倒插着三角形的玻璃。院子里面一部分是县委办公室,一部分是县委的家属院。院墙前有大片水杉林,树林里总是很幽深。晴天,阳光细细碎碎地洒下,在树底的蚕豆花瓣上点起圆圆的光晕,雨天,雨滴淅淅沥沥地落下,在树底的蚕豆叶上凝起水珠。院子侧面和后面都紧邻农田,属于丰一生产队。

院子里有一群孩子,院外有一群孩子,年纪相仿,都在院外那片水杉林里外玩耍,虽然我们都大致知道对方的名字,但我们从不曾玩在一起。现在回想起来,我们都对对方有些微妙的排斥,这似乎是一种本能。院外的孩子不是很友好,比如在我们放学回家时,会尾随我们,跟着我们喊自编的顺口溜,"红梅三,吃猪肝"。因为我们三个女孩子的小名中分别有这三个字。这样的微妙持续了很久,直到一天的爆发。 那是一个收获的季节,紧靠我们院墙的那片地瓜(南方人叫凉薯)田刚刚收割过,院里的孩子一时兴起,拿着小锹,挎着书包,跑到地瓜田里寻找漏挖的地瓜,那感觉就跟学农捡麦穗差不多吧。挖得兴起时,忽听有人高喊,"有人偷生产队的财产了。" 院外孩子一下从村子里涌出来,有几个已经和院里男孩子打成一团。我们惊吓地拼命往大院的门口逃,身后是一群追赶的孩子。眼看就要被追上了,我们大喊:"老胡救命!老胡救命!" 忘了说,就如任何党政机关一样,我们大院的铁门总是紧闭着。平时出入都是通过传达室,闲杂人等轻易是进不来的。看门的老胡,是个精壮的汉子,据说是退伍志愿军。老胡一听到吵杂声,立即拎着棍子冲出来,大吼一声:"要阶级报复吗?"阶级报复,当年可是等同反革命的罪名,即使是农家孩子也明白罪名的严重性,自然不敢再追,这以后院里院外的冲突就公开化了。 小四子就是院外孩子中一个,叫小四子自然是排行老四,上面有哥哥姐姐,下面有弟弟妹妹,在家里不被待见的排行。她年纪和我相仿,但比我瘦削的我更瘦更矮更小,印象中她从没穿过合体的衣服,不是太宽就是太紧,听说她在家里做最多事,挨最多打。不知道黑瘦黑瘦的她是不是从一开始就选择了我作为她愤怒的发泄口。也许不是,记忆中,我们在某个夏天的傍晚曾在河边偶遇,一起抓过蝌蚪,我把带来的玻璃瓶分给她一个,她教我用嫩柳枝做柳茸球,我们还一起走到桥下,去抓小螃蟹。 但那次凉薯田冲突后,她就单单挑上我了。几乎每天她都等在我们放学的必经之路,如果我和其他同学在一起,她就用口水吐我,用脏话骂我。但我有落单的时候,那天还下着大雨,她仍像往常一样坐在台阶上等着我,光着头,淋着雨,浑身湿淋淋的。一见我过来,立刻冲过来,一把打掉我手中的伞,再用力推搡我,我的雨靴被黄泥粘住,一个趔趄趴到黄泥地上,差点滑到旁边公共厕所的化粪池里。那天我是带着满身满脸的泥巴回到家。我一直不明白的是为什么她对我有那样的仇恨。在这之后的某年,我读到了《双城记》,书中对仇恨和报复的描写,让我有点明白,恍惚又回到了那个雨天。 说我是带着满腔愤怒参加武术队的并不过分。每天早晚两次训练,马步,压腿,冲拳,冬练三九,夏练三伏,很苦,但我坚持下去,为了以后再看到小四子的我能不惧不怕。 那是个夏日午后,我远远看见小四子的妈妈拿着扫帚追着她打。小四子一看到河堤上的我,立刻调转头,发疯似地直冲过来。这次我没跑,我迎了上去。我真希望能像武侠小说一样,把这场复仇之战描写得惊心动魄,或加上亢龙有悔,一阳指种种玄妙的招式,可我真没记忆是如何把她撂倒。我能记得是我骑在她身上,一边捶她一边骂,以前听过的所有不堪脏话全喷泄而出。其实我出自一个家教甚严的家庭,不要说打架骂人,即使说话态度不好都会被管教。然而那天我彻底反叛了一向以来接受的教育。 那晚她姐姐找到我们家时,我已毫无悬念地跪在洗衣板上了。她姐姐向我妈诉说小四子被打得不敢回家时,我心里非但一点同情都没有,还有种痛快的感觉。而从那以后,小四子仍然坐在台阶上等我们,然而她再也不骂人,更不敢动手了。只用愤恨的眼神死死盯着我,我不在乎了。 那年的秋天,我成了小城的名人。因着扮演江青,我到工厂学校巡回演出,县广播站有线广播里也时不时有我声音。放学的时候,总有一群孩子跟在我后面,怪腔怪调地模仿我声音,"我是江青". 而小四子则是用更阴郁愤恨的眼神,看着趾高气扬地在她面前走过我。我知道如果有机会,她一定会撕碎我。 这个机会永远没有来。第二年夏天的一个傍晚,门口小河边起了骚动,先听说有孩子落水了,又听说那孩子就是小四子。大人小孩都聚在河岸边,等着两条水泥船并行在河道拉网,下滚钩。可一个晚上都没有找到。后来听说是下半夜在下游弯道打捞到尸体。第二天一大早,我在码头看到一领芦席,席子下面露出一双白胖的脚,有成团的苍蝇在上面打着转。我远远站着,不敢走近,但有份疑惑,有丝侥幸,那不是小四子吧?小四子的脚是黑黑的,干干的。有几个调皮的男孩时不时嬉笑着跑过去,恶作剧地掀开芦席,然后被旁边的老人赶走。我也有过去看一看的冲动,只是想确信那领芦席下是不是小四子。小四子就这样在码头躺了几天,直到被送到火葬场。听说,未出嫁的女孩子是不能领回家的,会给家人带来晦气。 那天晚上,她家人来人往。床前放着一只草篮,底下垫满锅灰,中间铺着干草,上面压着磨盘。全家人围坐着,脚踩在磨盘上避邪。她妈妈捶着床反复干嚎着"儿呀,你丢下我可怎么活啊?",可转眼又和来探访的亲友谈笑风生。她弟弟嘟囔着要吃乡邻送来的用黄草纸盖着,草绳绑住的云片糕,她妹妹一脸不耐地转来转去,两个哥哥互相推来搡去,一个年幼的生命去了,连家人都没有半点悲伤。但长大又如何?每年村子里都有几个寻死的女子,投河, 跳井,上吊,喝农药,死就死了,也没人悲伤,就如风吹过田垄一样正常,即便小小年纪,我也能感到身为女人的哀伤。 小四子去了的那冬,在她溺水的河里,我看到一个被丢弃的婴儿。那是显而易见的女婴,脐带没剪,浑身青紫。她两手握拳,一臂举过头,一臂放胸前,河水一荡一荡,她好像随波舞动,脸上隐隐浮现着笑意。想到了小四子,心里充满忧伤,如果她刚出生就被溺死,是不是更好的结局呢?到今天,我仍没有答案。 没名字的是河流,污黑的河流漂满垃圾。没名字的是人,有的是一张张脸,坚韧的,隐忍的,麻木的,忧郁的。

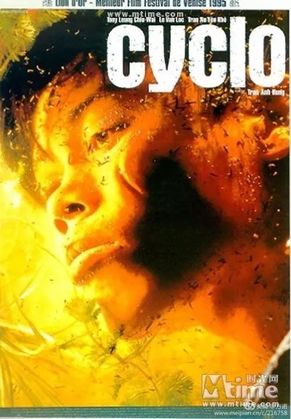

惊讶于一部写实的电影,也可以拍得如此诗意,如此精美,越南的《三轮车夫》. 导演陈英雄,生于越南,长于法国. 喧嚣的城市,颓败的城市,闷热的城市,忙碌的城市,十八岁的三轮车夫蹬着三轮车,满头满脸的汗,穿行在都市的街头。虽然父亲是那样殷殷希望他有更好的出路,作为三轮车夫的儿子,除了努力蹬车外,是不是有其他选择呢?在市场挑水的姐姐,当擦鞋童的妹妹,甚至年老多病的爷爷也要帮别人补轮胎,帮补家用。夜晚坐在窗前,看到的是对面公寓的灯火闪烁。成排的窗户,晃动着如工蜂般忙碌的人影。推进了的镜头摇晃,扫过一扇又一扇窗,给孩子补习的老师,围坐吃饭的家人,等待父母晚归的孩子,闲坐的老人,没有名字,没有过往,没有未来,如电影中每个人物。 昔日河畔,花叶失色太阳死寂,冰冷蹒跚我步履迟疑,行过小村,忆起儿时的你, 你优雅的轮廓你温柔明艳地凝视我,记得那时,夕阳西沉,映照你的粉颊,秀发成波 --------片中残疾歌手的吟唱 昔日的繁华还有残痕,古典的雕花阳台,精致的铸铁栏干。青藤蔓蔓,缠绕着不肯老去的黄楼。岁月侵蚀,弥漫着衰败的妖娆。穿过岁月的尘埃,陈英雄听到几分记忆深处的回响? 被战火反复蹂躏的土地,面对宿命是令人震惊的若然。贫穷不总与暴力相伴,但贫穷与混乱滋养着暴力。长长幽暗的过道,没有其他出口,十八岁的三轮车夫走进制水厂,地下Disco舞厅,忽明忽暗灯光的定格,幻灯似交代了黑社会的一桩追杀。 明亮的阳光下,公然被抢走的三轮车,光天化日下的暴打,躺倒在地上的三轮车夫,周围是嘈杂的街声,自行车,摩托车的影子,交替从他头前晃过,没有一丝求助的眼神,他努力伸出的手,只是要拿回散落在一旁的拖鞋。 没有高高在上的怜悯,陈英雄把他的摄影机贴近了地面,贴近了底层的忍耐,承受同样的冷酷。 斌有一把棕榈宝扇富人说:我向你买用三只牛,九只水牛斌说:我不要你的牛富人说:我给你满池的鱼斌说:我不要你的鱼富人说:我会给你用珍木造的筏我不要你的筏那我就给你一只鸟 --------片中黑社会老板娘哼唱的童谣 裸露着的开关盒,电过了好几个人,年轻的三轮车夫,凶残的黑帮成员,黑社会的老板娘。赤裸的贫困,冷漠的世情,除了铤而走险,还有出路吗?男孩子参加黑帮,女孩子被迫卖淫,是宿命,是必然。在充满丛莽气息的城市,守猎和被猎是生存的法则,胆怯和背叛无处存身,正如温情和怜悯无处存身一样。那条金鱼终究是呛死于汽油中. 没名字的河流我出生时,暗自呜咽蓝天大地溪水黝黑长年累月下,我逐渐成长没人对我细加垂顾没名字的人没名字的是河流没颜色的是鲜花芳香扑鼻 万籁无声噢!河流!噢!过客!在那三轮车的生涯里度过年年月月我亏欠祖先的恩德,难以忘怀我举目犹豫能否穿州过省重返家乡 --------片中画外音 轻轻闭上眼睛,感受阳光的灿烂,轻风的吹拂,即使是在堆满垃圾的河道旁,即使是衣衫褴褛的孩子,美好没有湮灭,阳光就不会消失,曝光过度的脸,渐渐变白的轮廓。只是不能不疑惑,流出去的, 没有名字的河流,能否重返家乡? 秋风吹,我儿睡长夜漫漫我会守着你守到夜的尽头,睡吧,我心爱的孩子我的孩子。 --------片中杀手在屠杀前唱的催眠曲 从窗口望去,阳台上是给孩子洗澡的年轻妈妈。房间里是被塑料带蒙住口鼻的年轻人。杀手细数自己身上的伤口,56年被打断的神经,57年被击碎的胫骨........经历过那么多血与火的洗劫,血腥是空气中恒久浮动的气息。温柔的催眠曲中,年轻人的血在空中滑出优美的弧形,喷洒在肮脏的墙壁上。蓝色灯光下的鲜血没有触目惊心,是事不关己的森森冷意。 河内妹妹,古老的街只剩你伴我,兰花香只剩你伴我,黑板树味雨呢喃着落在弃街等候一名女子秀发披散,双肩颤抖只剩你伴我,冬日之树只剩你伴我,冰凉荒街一抹冬月,古旧宅院回响着钢琴音夜阑时分,仍闻钟鸣只剩你伴我,时光的颜色日暮渐褪,你的发飘扬犹豫踯躅诗人徒劳地在浪迹街头蓦然明白路已迷失只剩你伴我,青苔被覆的老街每一座吱吱作响的屋顶都在我激动的记忆中漂浮着,在西湖的波上曙光乍现,我却不知只剩你伴我,孤寡的冬树 --------片中歌厅女歌手的歌 爱情是什么?在这冰冷的世界上。"你为什么不能象爱她们那样爱我?"不是抱怨,不是叹息,不是遗憾,只是陈述一个事实。爱情原本奢侈,生命可以瞬间消失,更遑论爱情?陈英雄用了最艳丽的色彩,铺陈了匆匆而过的美好,沉郁的蓝色豁然开朗,蓝天白云,绿树如荫,象牙雕刻似洁白精致的槟榔棕榈花。 父亲啊!你牺牲自己,是为了救我今天早上,我感到份外宁静仿佛活在你的体内仿佛活在你的轮廓、步伐和举止之中那嶙峋的指头,那粗糙的双手是你的还是我的呢?我的臂弯感受到你肌肉的关你的肌肤被灼得粗糙了经年抵抗酷热严寒你把血脉换作人生的路途现在我恍然大悟了--------片中画外音 冷冷的蓝色掩盖了血的震撼。血流过地面,血在风中飘飞,宛如一面旗帜。年轻的三轮车夫点数着钞票,他要赎回被出卖的灵魂。出卖了的灵魂,如何能有归途? 现实中无法挣脱的痛,在陈英雄的镜头里,是超现实的荒诞。涂满全身的蓝漆,在唇间挣扎的金鱼,被击破的金鱼缸,撕裂的末路是疯狂。 我的灵魂渐露曙光每个家都分享到一点阳光每个人都会得到一些光线在冠层下,树叶摇晃朝露怀缅彩云大地喷发出巨风众生都在颤抖我童年时的纸鸢怀着破碎的希望飘悬半空之中心灵敞开,人类安居于大同的世界了 --------片中画外音 挣扎的灵魂可有片刻宁静?在恬静的乡间,细细给心爱的人清洗长发,柔柔的发丝在指间停留,清清的水流过爱人的脸颊,充满欢欣。 尘埃的味,龙眼的皮,是偷来的用一只手,温暖无比,洗着我的脸爸爸绿色的光,来自活生生的河虾菜市场收市了,妈妈回家了挨冷饭,是一种惩罚在晚上,秘密地,妈妈喂我教人窒息的热浪来自闷热的下午凋谢的杨桃发出恶臭在雨中,我瑟缩煎鱼、麦片粥柠檬叶、柚皮乳白色的水,洗我棕色的皮 --------片中画外音 复仇的刀刺向侮辱爱人的人的腹部,蓝天大地,明媚动人,血第一次在阳光下出现,惊心动魄。天际间,是高楼,是绿树,是美丽的街景,解脱的是别人,还是自己?痛苦的灵魂终走向永远的安息。跳动的火苗,轰然落下的时钟,翻飞飘舞的钞票,一切都归于尘土。 昨天猫回来了我们以为它早已死去可是它却比以前更加美丽了简直帅得几乎认不出来突然想起一件事在父亲死前的时候,那天是星期天每一个星期,他只有这一天可以在家里打瞌睡猫晒太阳睡觉,猫脸上有一道的伤痕父亲睡觉的时候翘起腿,不断地在摇晃着我记得,在小时候,我印象最深的有一件事我喜欢注视父亲的膝盖 --------片中画外音 陈英雄终于抛开克制与冷静,阳光般拥抱了故土。长镜头再次转向都市的街头,崭新的高楼,碧蓝的游泳池,漂亮的网球场。脱离黑帮的三轮车夫,不再卖淫的姐姐,和爷爷妹妹一起回家, 是美好的希冀,是真诚的祈祷,吾乡吾民。 |

作者

方诺,系博雅书院,作家作品群、行摄天下群群友,博雅美食风尚群群主。旅美二十五年,计算机硕士,现在金融公司从事数据分析和管理相关工作。在当地华人媒体及华人网站发布过影评,游记,和读书笔记。喜欢历史,影视,旅游,与美食。 Archives

August 2018

Categories |

此网页所有版权为丹佛华人资讯网所有。 有对网页有关的问题请于[email protected]联络网页编辑

RSS Feed

RSS Feed